上三川町の概要

上三川町の東部を流れる鬼怒川の河川敷を活用して整備された蓼沼親水公園は、町を代表する憩いのスポットです。 園内には、子どもが水遊びできる浅瀬の流れを備えた親水ゾーン、イベントに利用される芝生広場とステージの多目的ゾーン、自然を守る保全観察ゾーン、湿性植物が植えられた池を中心とした鑑賞ゾーンの4つのエリアがあり、訪れる人それぞれの楽しみ方ができます。

磯川緑地公園には片道約1.4キロメートルの遊歩道が整備されており、四季折々の草花や野鳥のさえずりを楽しみながら散歩する家族連れの姿が多く見られます。園内のヒゲ沼では、例年5月中旬から下旬にかけてホタルが飛び交い、幻想的な光景を観賞できます。自然を身近に感じながら、穏やかな時間を過ごせる町の憩いの場です。

このほかにも、桃畑緑地公園や田川ふれあい公園など、町内には自然とふれあえる公園が整備されています。

上三川町は旧石器時代、縄文時代の遺跡が発掘され、古くから人々が生活していたことがわかっています。恵まれた水と、比較的温暖な気候で、人が暮らしやすい土地であることの表れといえるでしょう。

かみのかわ町おこし夏まつりは町内のおみこしが一堂に会し、白鷺神社から上三川通りを練り歩きます。約23,000人が集まる人気のお祭りです。

折り紙を芸術の域にまで高めた、上三川町出身の折り紙作家・吉澤章氏。吉澤氏の功績にちなんで、上三川町は「ORIGAMI TOWN(おりがみのまち)」を掲げています。

町のシンボル施設「ORIGAMIプラザ」には、生涯学習センターや吉澤章折り紙記念室のほか、子育て支援センター「あったかひろば」があり、授乳室や未就学児が遊べるスペースを備えています。 また、隣接する「いきいきプラザ上三川」には温浴施設やプールがあり、子どもから高齢者まで幅広い世代が楽しめる環境が整っています。

毎年12月には、上三川町の冬の風物詩「キャンドルナイトかみのかわ」が開催されます。

町内の子どもたちが描いた絵をあしらった約2,000個のLEDキャンドルが並び、幻想的な光で会場を包みます。

会場にはクリスマスツリーの装飾やナイトしゃぼん玉などの演出もあり、フードやドリンクの出店、サンタさんからのプレゼント企画など、家族で楽しめるイベントとして親しまれています。

子育て支援制度「中学生海外派遣」では費用の半額を上三川町が負担

上三川町独自の子育て支援として「中学生海外派遣」を行っています。

派遣先はオーストラリアのケアンズ市で、町内の中学2年生が毎年10人ほど選ばれ、約1週間のホームステイを通して現地の学校や文化に触れます。 費用の半分を町が負担しており、参加した生徒たちは、異文化交流を通じて視野を広げ、将来につながる貴重な経験を積んでいます。

上三川町の農業

上三川町の総面積は5,439ha。そのうち、耕地面積は約2,600haで、田が1,990ha、畑が606haを占めています。

関東平野の北部に位置し、町の大部分は平坦な地形。広々とした農地が続く、農業に適した土地です。

町の東部には鬼怒川が、西部には田川が流れ、水資源にも恵まれています。

年間の平均気温はおよそ13℃、降水量は1,400ミリ前後。栃木県内でも比較的温暖で、安定した気候条件が魅力です。

恵まれた環境のもと、米をはじめ、いちごや各種野菜など、多様な作物の栽培が行われています。

2020年の農林業センサスによると、上三川町の農家数は1,068戸。主な農産物は米と麦で、ほかにもいちご、にら、トマトなどの栽培が盛んです。 また、町の花でもある夕顔(かんぴょう)は、栽培農家数こそ少なくなったものの、地域の伝統作物として今も大切に受け継がれています。

上三川町で新たに就農する人の多くは、いちご栽培を選んでいます。

上三川町の代表的な作物の経営体数と作付面積は以下のとおりです(2020年農林業センサスより)。

作物 | 農業経営体数 | 作付面積(ha) |

| 水稲 | 718 | 958 |

| 大麦 | 68 | 249 |

| たまねぎ | 116 | 31 |

| いちご | 77 | 24 |

認定新規就農者や認定農業者への町独自の補助事業も充実

■園芸産地振興対策事業補助金

新たにパイプハウスを導入する際、資材費および工事費の3分の1以内(上限80万円)を補助。

認定新規就農者などを対象とした支援で、施設園芸を始める際の初期投資を軽減します。(※「経営発展支援事業」との併用は対象外)

■スマート農業技術導入支援事業

農業の生産性の向上及び省力化を図ることを目的とし、認定新規就農者や認定農業者を対象に「スマート農業技術導入支援事業」を行っています。ドローンや環境センサー、水管理システムなど、ICTやロボット技術を活用した次世代型農業への取り組みを後押しする内容です。

(補助事業の一例)

農業用ドローン技術認定取得事業、環境測定装置導入事業、水田水管理システム導入事業、水田抑草ロボット導入事業、アシストスーツ導入事業など

農機具・農業資材のリサイクル制度

上三川町では「農機具・農業資材のリサイクル制度」の取り組みを行っています。

納屋や倉庫に眠っている農機具、パイプハウスなどの農業資材の譲渡希望をとりまとめ、探している方へ情報提供します。今後、離農する農家もいると見られるため、需要と供給が高まりそうです。

とちぎ農業未来塾またはとちぎ農業マイスターのもとでの研修も可能

上三川町で新規就農する方は、就農準備校「とちぎ農業未来塾」またはいちご農家で研修をしています。相談があれば研修先農家として「とちぎ農業マイスター」を紹介しています。

上三川町でいちご栽培を始めるなら、栃木県農業振興公社のワンストップ窓口へ

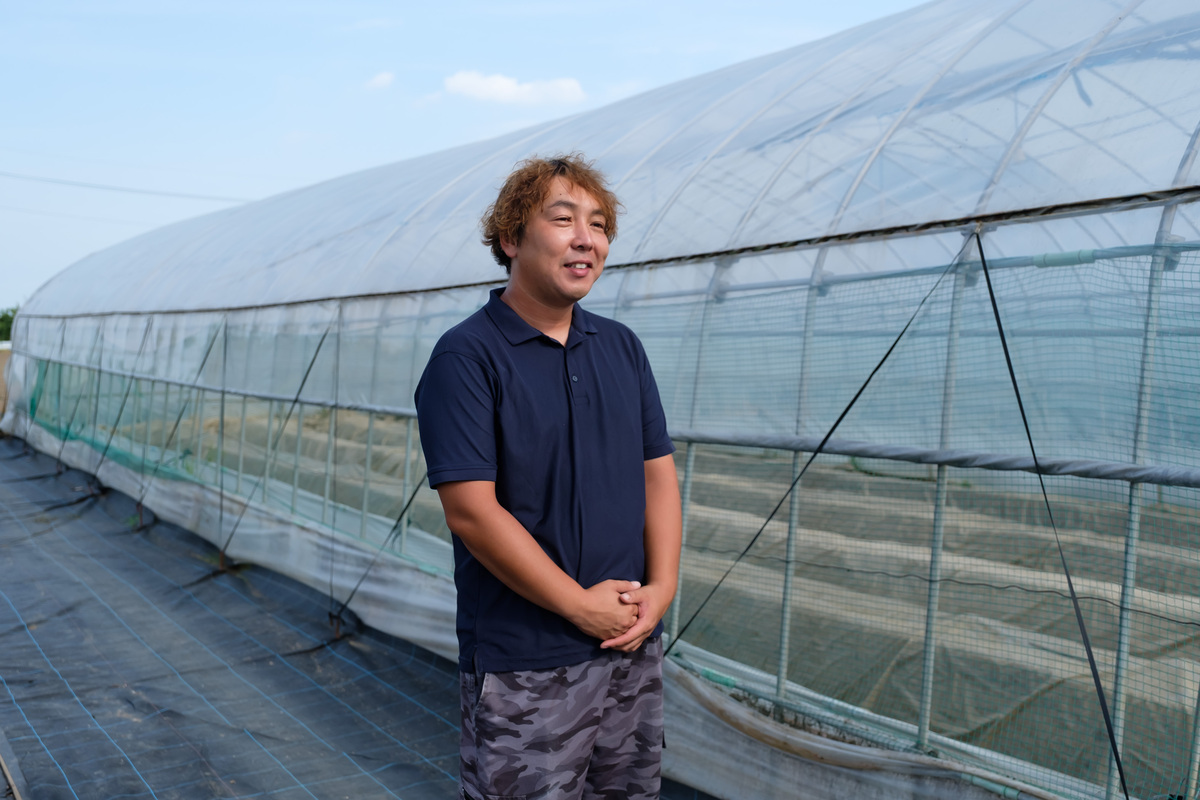

先輩農家インタビュー 田口洋一さん

就農して5年目に入った田口洋一さん。現在は20aのほ場で、いちごの「とちあいか」を栽培しています。

祖父、父は農業を営んできましたが、田口さんは学校卒業後、JR貨物のグループ会社に就職しました。会社員として安定した収入を得ていましたが、家族との時間を大切にしたいと考えるようになり、就農を決意しました。

前職では夜勤が多く、家族と一緒にいられる時間が少なかったんです。もっと家にいられる時間を増やしたいと思うようになり、祖父、父が営んできて、幼い頃からなじみがあった農業を目指すことにしました。

とちぎ農業未来塾で1年研修

田口さんが、栽培品目にいちごを選んだのは「収入が安定している」という話を耳にしたことがきっかけでした。地元の消防団仲間にもいちご農家がいて、「いちごはいいよ」とすすめられたことも後押しになったといいます。

農家の3代目とはいえ、祖父は米とさといも、父親はなすといんげんを育てており、いちごの栽培経験はありませんでした。田口さんは1年間「とちぎ農業未来塾(就農準備専門研修Ⅱコース)」に通い、いちごの基礎から経営までを学ぶことにしました。

町の農政課の方から、就農準備資金(※)を受け取るには条件があるから、未来塾に通ったほうがいいと教えてもらいました。

それで「とちぎ農業未来塾(就農準備専門研修Ⅱコース)」で本格的に学ぶことにしたんです。

親戚にいちご農家がいたので、未来塾とは別に、親戚の農園でも研修させてもらいました。

父の農地を引き継ぎ、初期費用は比較的少なく済んだ

就農にあたって田口さんは、父親が使っていた農地とハウスを引き継ぎ、さらに新たに4棟のハウスを借りてスタートしました。

トラクターなどの農機具は父親のものをそのまま活用しているので、比較的初期費用を抑えてのスタートが切れました。

自己資金で300万円用意したほか、経営開始型(※)の交付を受けました。

経営開始型を受けるために、就農計画を立てなくてはならないのですが、その際には町の農政課の方にサポートしていただきました。

農政課の担当の方はいちごに力を入れていて、就農後も様子を見にきてくださって、栽培方法などいろいろアドバイスいただきました。

(※)農業次世代人材投資事業(現 就農準備資金・経営開始資金)

次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の人に対し、就農準備段階や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付する制度。

1年目は失敗も経験。現在は売上2,000万円に!

しっかり研修してからの就農でしたが、それでも1年目は、苗に病気が出てしまい、想定通りにはいきませんでした。

2年目からは、最初の年の失敗を踏まえて作業の流れを見直したことで、予定どおりに収穫できるようになりました。

その後は売上も順調に伸びて、今では年間で2,000万円ほどあります。

地元JAの方たちはいつも気にかけてくださって、わからないことがあると親切に教えてくれます。

今ある面積を最大限に生かし、単価を上げることで売上アップを模索する

現在は両親と妻、パート1名の5人体制で経営をしています。いずれ両親が引退したときのことも考えなくてはなりません。

両親がやめたあと人を雇うのなら、それに伴って拡大しないといけません。でも、できるだけ長く農業を続けるために、家族経営を基本にやっていくつもりです。

面積を広げるよりは、単収を上げることで収益を増やすことを考えています。

栽培技術をあげて品質を高くすることはもちろん、時期をずらして最盛期以外に売れるものを作るとか、JA以外の売り先を開拓していくとかいったことで実現できるのではと思っています。

いちご農家は夢のある仕事。まずは一歩踏み出してみてほしい

上三川町でいちご農家になりたいと考えている方に伝えたいことを伺いました。

自分も最初は右も左もわからない状態からのスタートでした。

でも、町の担当者に相談すれば、書類の書き方から丁寧に教えてくれて、本当に心強かったです。

生まれ育ったのも農地があったのも上三川町なので、就農場所は自然と決まりましたが、今ではこの町で就農してよかったと思っています。

就農してからは、町の高校生から「イベントでいちごを使いたい」と声をかけてもら

うこともあります。そうしたつながりを通して、町全体で農業を盛り上げていこうと

いう気持ちを感じます。

いちご農家は夢のある仕事です。興味がある人は、まず一歩踏み出してみてほしいで

すね。

まとめ

農地や大型機械がすでに整っていたことから、金銭的な負担を抑えて就農できたという田口さん。 しかし、就農を決意してから実際に始めるまでの間は、町の担当者による丁寧なサポートが大きな支えとなりました。 「身体が動くうちは続けたい」と話す田口さんは、無理をせず、長く働ける経営を目指しています。 着実に経験を積みながら、地域とともに歩む姿勢が印象的でした。

INFORMATION

田口農園 田口洋一さん

上三川町明治地区で2020年に就農。

20aのほ場で両親と妻、パート1名を含む5人で、とちあいかを栽培する。出荷先は全量JAに。

今後は、売り先や販売時期を工夫することで単価を上げていくことを検討中。

農地情報

農地のあっせんは、上三川町農業公社及び農業委員会で受け付けています。

空き家情報

上三川町では高齢者や子育て世代への住替え支援及び移住定住の促進による地域の活性化を図るために「上三川町空き家バンク」を設置しています。

相談窓口

新規就農等の相談は下記担当にて受け付けています。気軽にご相談ください。

【上三川町農政課農村振興係】

TEL:0285-56-9136(就農相談)

【上三川町農業公社】

TEL:0285-56-4312(農地)

【上三川町農業委員会事務局】

TEL:0285-56-9166(農地)

TOCHINO-トチノ-

TOCHINO-トチノ-