壬生町の概要

歴史ある「蘭学の城下町」、そして珍しい地名「おもちゃのまち」。壬生町には「壬力」(魅力)が溢れています。

その1 山がなくて平地の多い災害の少ない町

その2 おもちゃのまちには「コストコ」をはじめ、さまざまなショッピングセンターも

その3 わんぱく公園、みぶハイウェーパーク、おもちゃ博物館があり、子育て世代に人気

1462年(寛正3年)、壬生氏の始祖・壬生胤業(みぶたねなり)が常楽寺の西側、「柵の内」と呼ばれる場所に館を構えました。これが壬生古城とされ、その後、文明年間(1469年~1486年)には二代目当主・壬生綱重(みぶつなしげ)によって新たに壬生城が築かれます。以降、壬生城は藩の拠点として整備され、江戸時代を通じて城下町も発展し、地域の中心として繁栄していきました。

壬生町の中央を流れる黒川沿いに、多数の大型古墳が点在しています。そのうちのひとつが、国の史跡に指定されている車塚古墳。直径84メートル、高さ約11メートルで、築造されたという古墳時代終末期の円墳としては国内最大級の規模を誇ります。

また、幕末から明治にかけ、壬生は「名医の街」として知られていました。壬生藩主が蘭学振興を図り、多くの蘭学者を輩出したからです。

蘭学通り沿いには、蘭方医の石崎鼎吾(いしざきていご)、五十嵐順知(いがらしじゅんち)、齋藤玄昌(さいとうげんしょう)らが開業、軒を連ねていました。

壬生は栃木県内でのかんぴょう発祥の地です。江戸時代の1712年に壬生藩の鳥居忠英(とりいただてる)が近江国からゆうがおの種を取り寄せ、試験栽培をしたことが始まりとされています。

毎年8月に開催される「壬生ふるさとまつり」では、「かんぴょう音頭」を踊り、花火が打ち上げられます。町の人口4万人のところ、このまつりには約5万人もが集まるほどの人気です。

壬生町には、おもちゃのまちという町名の地域があります。おもちゃメーカーのトミー(現タカラトミー)が、1960年代に玩具の製造拠点として「輸出玩具工場団地」を造成しました。

1964年には東武宇都宮線に「おもちゃのまち駅」が新設され、その付近がおもちゃのまちになっています。

おもちゃ博物館は室内にアスレチック施設があり、雨天でも子どもたちが思い切り遊べる場所として人気。いつでも親子連れでにぎわう遊び場です。

近くには大型ショッピングモールもあり、子育て世代には魅力的な町です。

壬生町にはもうひとつのおもちゃに関する博物館「バンダイミュージアム」もあります。こちらは、江戸時代から現在までの日本のおもちゃ、欧州を中心とした骨董品のおもちゃ、トーマス・エジソンの発明品のコレクション、ガンプラなどのホビー品などが並ぶ、マニア垂涎の場所になっています。

結婚新生活支援補助事業や入学準備子育て支援なども!

壬生町では、新婚家庭や子どものための助成事業を行っています。

【結婚新生活支援補助事業】

壬生町で新婚生活を始めるご夫婦の新居における家賃や購入費、引越し費用に補助金を交付。

【入学準備子育て応援券】

入学に伴い出費のある子育て世帯に、壬生町共通商品券を配布。

壬生町の農業

壬生町は西堺に思川、中央部に黒川、東堺沿いに姿川が流れ、豊かな水に恵まれています。山が多い栃木県のなかにあって、ほぼ平坦な地形のため朝から夕方まで太陽が遮られることなく、日照時間が長いのが特徴です。主な農産物は、いちご、にら、トマト、ゆうがお(かんぴょうの原料)など。

栃木県の特産いちごは、壬生町でも多く栽培されています。栃木県内でのいちごの作付面積を見ると、町としては壬生町が最大面積を誇っています。(出典:2020年農林業センサス)

| 1位 | 真岡市 | 163ha |

| 2位 | 栃木市 | 65ha |

| 3位 | 鹿沼市 | 44ha |

| 4位 | 壬生町 | 36ha |

| 5位 | 宇都宮市 | 33ha |

栃木県は、日本国内のかんぴょうの9割以上を占める全国一の産地です。壬生町は、下野市に次いで2番目に生産量の多い地域。

新規でゆうがおをつくりたい、あるいは米農家やいちご農家がゆうがおも育てたいという要望があれば、肥料・農薬などの経費を補助する制度を設けています。

いちご農家になりたい人を応援!

壬生町を含むJAしもつけ管内での就農を目指す人のための支援対策の一環として、栽培技術や知識を習得する研修を行っています。品目はいちご、ぶどう、にらのいずれか。各種補助金申請も支援しています。壬生町にはいちごの研修受入農家がおり、実践的な研修を行っています。

[研修概要]

- 「とちぎ農業未来塾」による座学研修および派遣研修先(農家)での現場研修を1年間(4月~3月)実施

- 研修期間中に就農計画を作成し、就農後のプランを検討するサポートを実施

- 生産組織での講習に参加し、部会での活動内容を学ぶことが可能

[とちぎ農業未来塾]

農業に関する基礎知識、経営について学びます。

就農準備専門研修Ⅰコース(週3日)

[派遣先研修]

研修期間中、栽培技術のほか、機械操作や施設管理、経営ノウハウなどさまざまな点で新規就農者をサポートします。

JAしもつけでは、生産組織に所属する生産者の中から経験豊富な方を研修先として登録しています。

いちご生産者 16名、ぶどう生産者 7名、にら生産者 4名(令和6年度時点)

[JA担当者]

JAしもつけの作物担当職員が、研修後の栽培指導、出荷規格指導、資材購入等で幅広く新規就農者をサポートします。

地域の情報を提供し、農地の斡旋についてもサポートします。

[JAしもつけ研修生の要件]

- 年齢要件を満たしている(満18歳以上48歳以下)

- 自動車運転免許を取得している(普通自動車MT・ATいずれも可。研修時や就農後に必須)

- 心身ともに健康である(健康診断書の提出を求められる場合あり)

- 就農に向けた強い意欲を持っている(就農動機や将来のプランを自分の言葉で伝える必要あり)

- 家族の理解を得ている(後のトラブル防止のため、必ず家族と相談すること)

- 就農時に必要な自己資金を有している(研修中は収入がないため、研修中・就農直後の生活費が必要)

- 研修先に敬意をもって接することができる(あいさつ・連絡・相談・お礼など、社会人としての基本的なマナーを身につけていること)

※ 研修生としての適性を見極めるため、研修前に審査会を実施します。

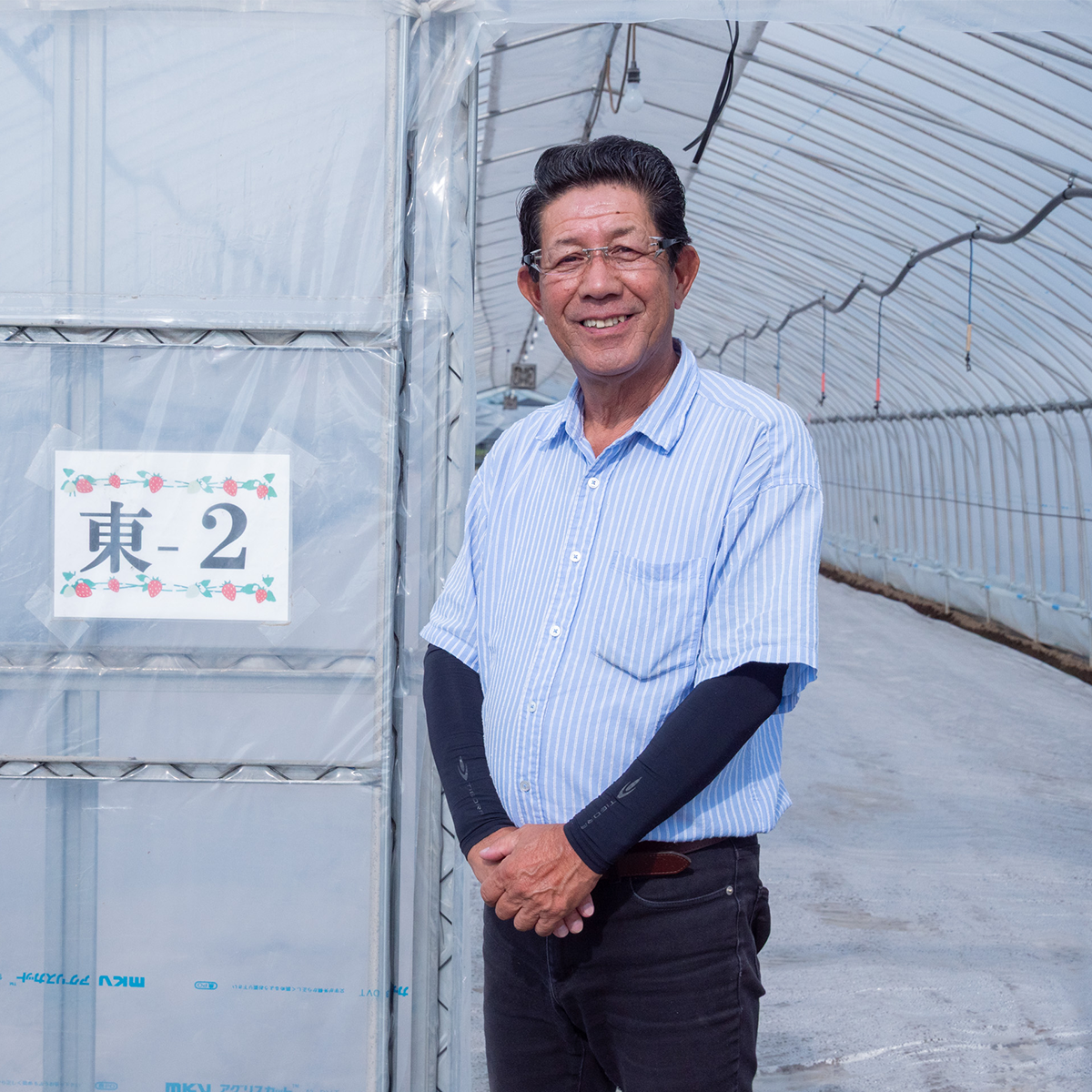

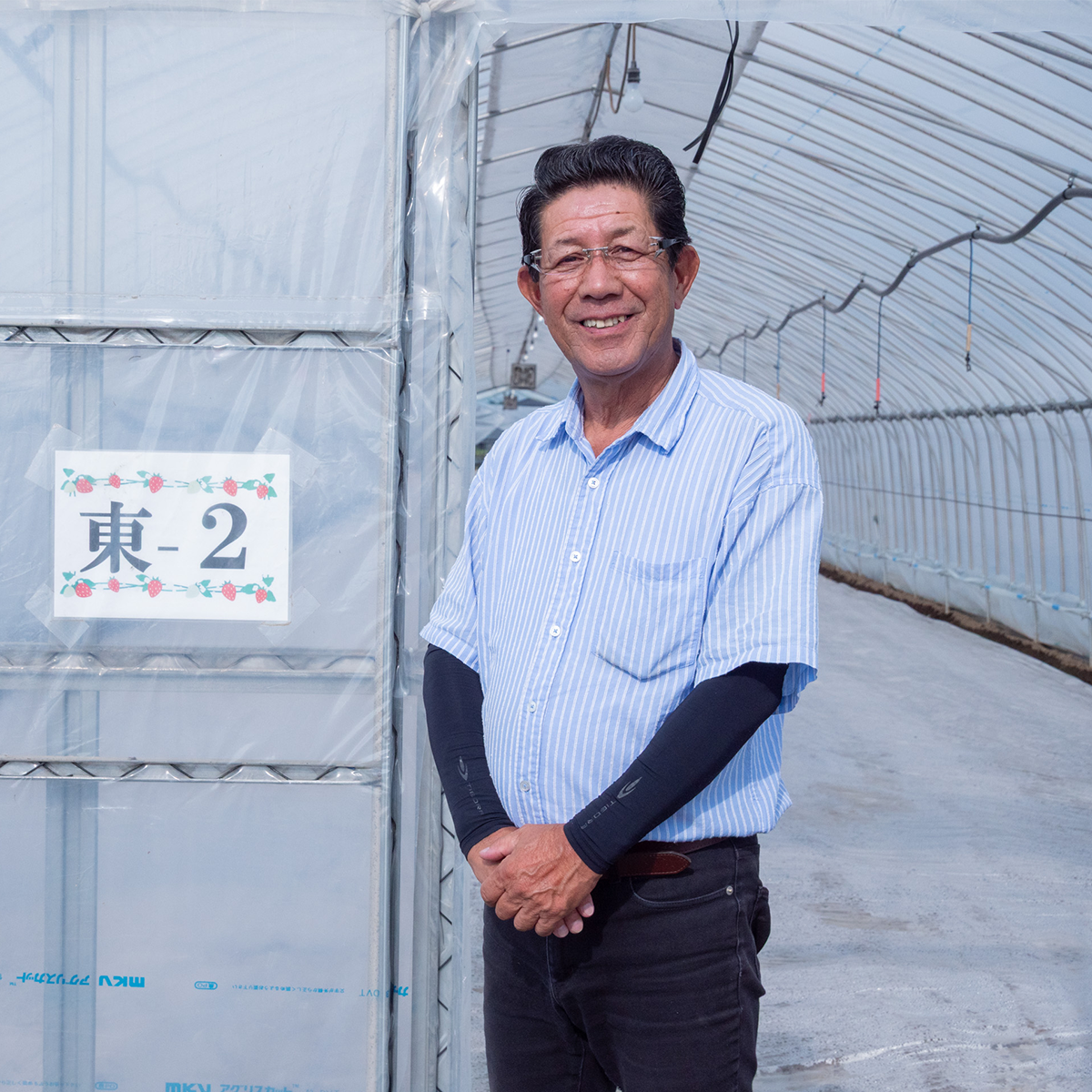

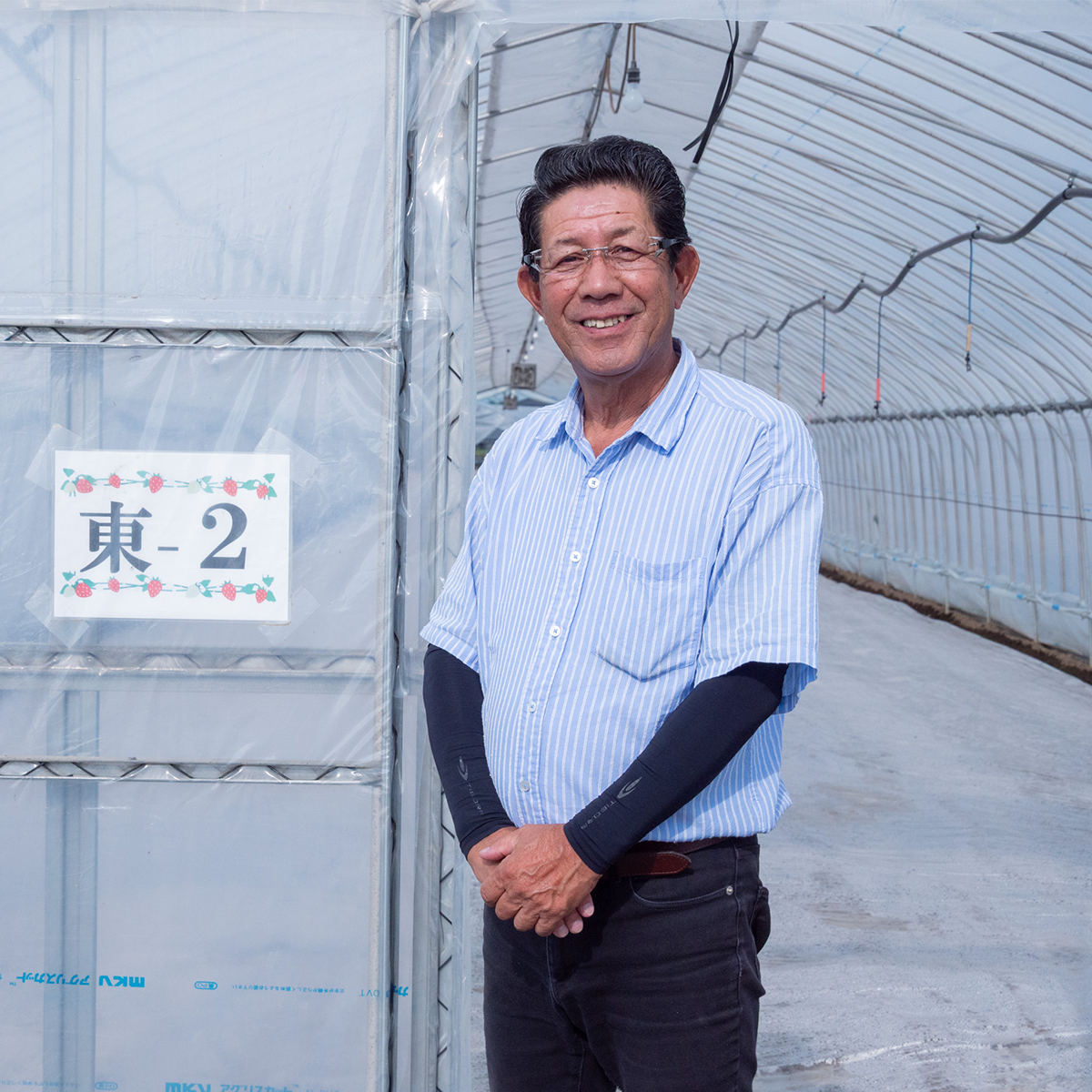

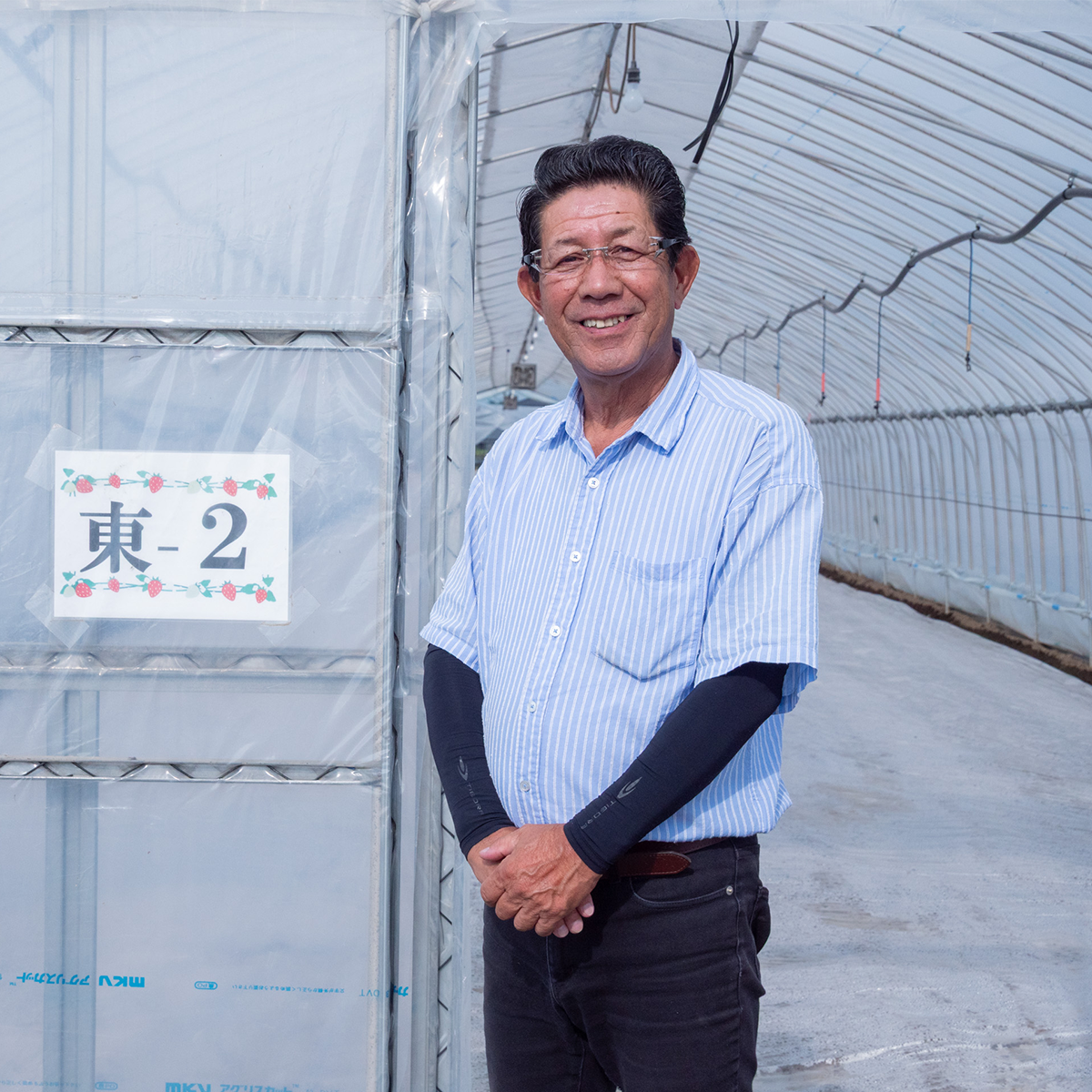

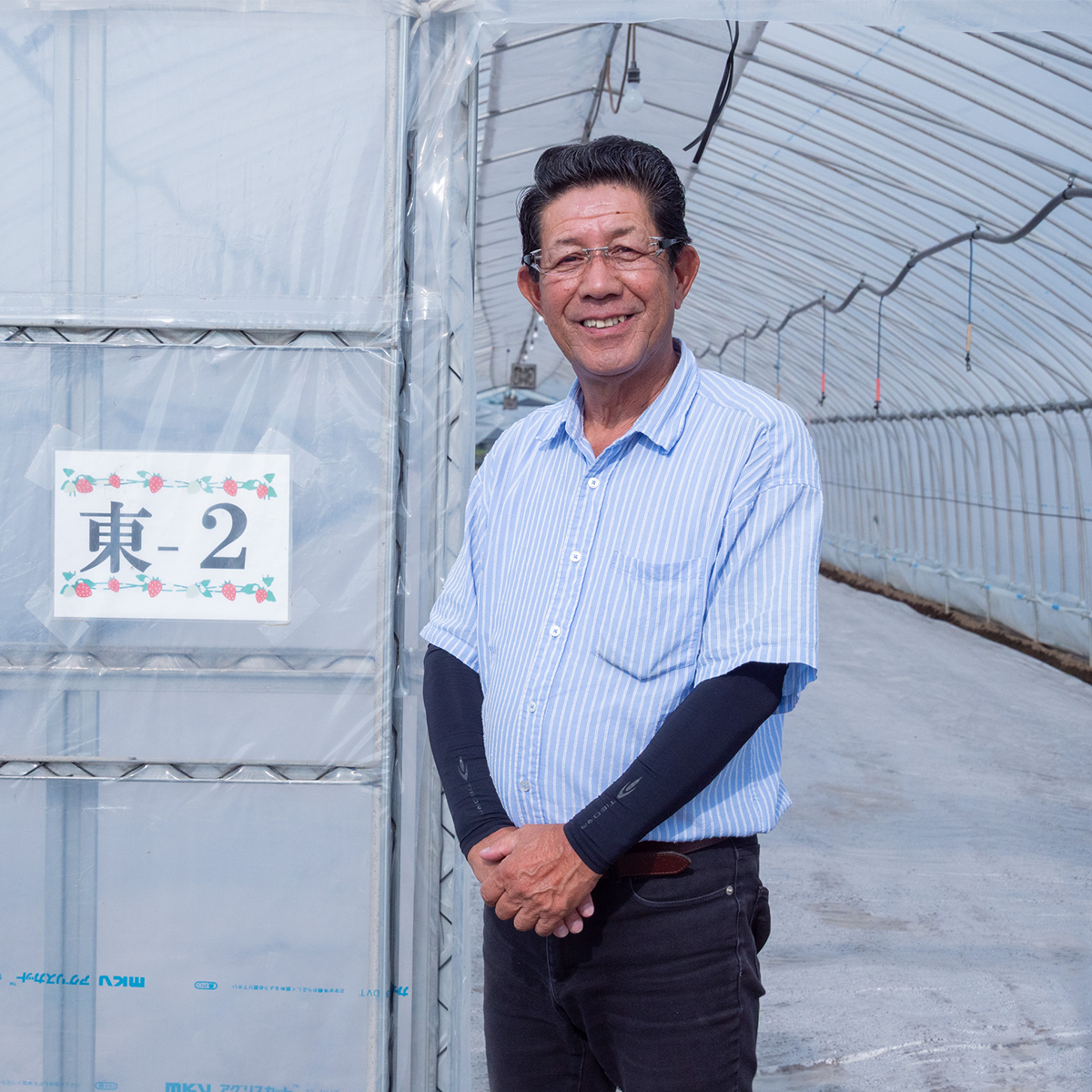

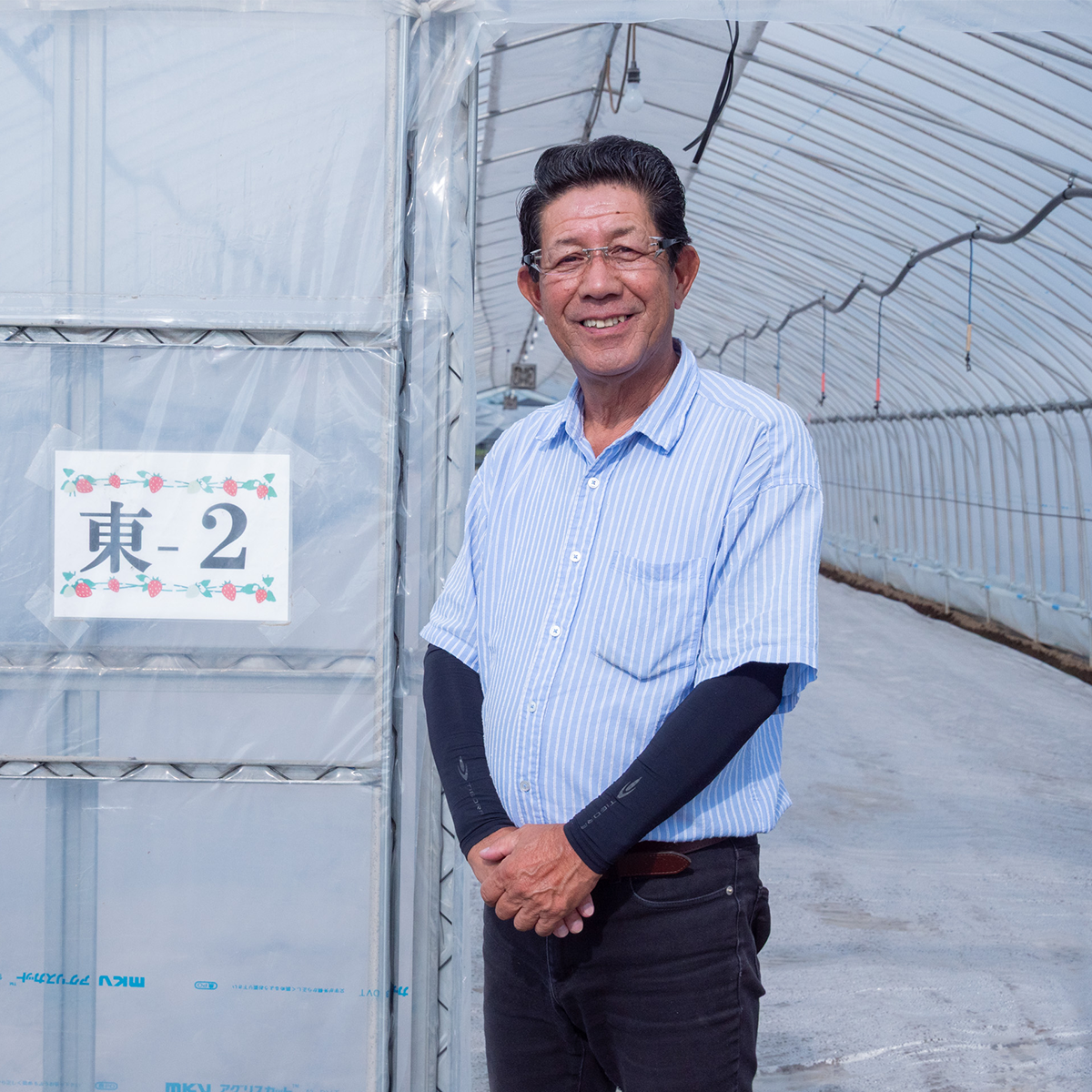

研修先インタビュー 梁島農園 梁島源智さん

養液土耕栽培(※)でいちご「とちあいか」を育てている梁島(やなしま)さん。1.1haのほ場で20名の従業員を雇用して経営しています。父親の代はいちご水稲の複合経営でしたが、梁島さんの代でいちご経営一本になりました。その経験は44年にもなります。現在研修生は4人(うち1名がJAしもつけ研修)。和気あいあいと楽しく、ときには厳しく研修を行っています。

(※)養液土耕栽培とは

養液栽培と土耕栽培のハイブリッド栽培のこと。

養液栽培は土を使わず肥料を水に溶かした培養液で栽培を行うもので、土耕栽培は、土を培地に使います。

養液土耕栽培は、培地に土を使って養液栽培の潅水(かんすい)システムで水や肥料を与えます。土を使うことで土耕栽培の品質や味が保たれ、培養液によって施肥と潅水の効率化が図れます。

壬生町でのいちご栽培は1億円プレイヤーも目指せる!

「うちの研修の特徴は厳しいこと」と梁島さんはいいますが、研修生は笑顔で作業をしています。

研修生は、毎年何人かまとめて入ってくるので、お互いに情報共有したり助け合ったりしています。それが研修生のためにいいんじゃないでしょうか。

1週間でやることを最初に私が説明し、その後は研修生が自主的に動いています。山﨑くんを中心に、みんな熱心に取り組んでくれています。

梁島農園で研修生を受け入れ始めたのは7~8年前のこと。昨年研修を受けた4名を含めた17~18名の研修生たちは、主に壬生町で就農しています。

壬生町で栽培してJAしもつけに出荷することを条件に研修生を受け入れています。

壬生町では農地の区画整備が進んでいるので、まとまった農地を確保しやすい環境があります。私もいちご部会長として農地探しをお手伝いしますし、町もサポートしてくれます。研修中に農地が決まれば、その後の就農計画や補助金の申請もスムーズに進められるので安心ですよ。

壬生町で研修し、就農するメリットは、日照時間が長く、いちごを育てるのに適した場所であることと、町が新規就農者へのサポートを行っていることを挙げてくれました。

町のサポートとしては、町外から移住し、認定新規就農者になった場合は24万円の奨励金を用意。農林水産省の経営開始資金受給者を対象に、農機具やハウスなどの設備投資に対して、事業費の3割(最大60万円)を補助しています。

養液土耕栽培のおかげで、市場でもうちのいちごは甘い、光沢があると評価をいただいています。おかげで単収(10aあたりの収入)が約1,250万円くらい。

壬生町には単収で1,200万円を超えているいちご農家が5軒、1億円プレイヤーが3軒です。それだけ、壬生町の気候がいちごに合っているということでもあります。

町をあげて新規就農者にサポート体制をとってくれているのも、ここで研修・就農するメリットです。若い人が就農するには恵まれた環境ですよ。

研修は1年間ですが、就農後も簗島さんは元研修生たちとの交流やサポートを行っています。

土壌消毒の時期には手伝いに行ったり、ハウスに行って苗の状態を見て必要があれば指導したり、そういうことは就農後もずっとやっています。

看護師からの転身!JAしもつけの研修でいちご農家を目指す山﨑雄斗さん

看護師として働いてきた山﨑さんが就農を考えたきっかけは、JAで働く、パートナーの父親の「農業に興味はないか?」という言葉からでした。

手始めにと、tochinoで紹介されていたいちごの収穫体験に行ったそうです。

収穫体験で、いちごの甘さ、おいしさに驚きました。

看護師だったとき、職場にいちごを差し入れでもっていったら、「いちご」と聞いただけで職場の方たちが集まってきて、食べたあとには「残りの仕事も頑張ろう」と、語り合っていました。

そのときいちごのパワーを感じて、就農するならいちごをやりたいと思うようになりました。

山﨑さんは、下都賀農業振興事務所に相談に行きました。パートナーの父親のつながりもあり、梁島農園で研修を受けることが決まりました。

JAしもつけの研修制度を利用しているので、週に3回、とちぎ農業未来塾に通い、それ以外の日に梁島農園で研修を受けています。

さらに、近隣の鉄工設備会社でハウスの建て方も勉強させてもらっています。

ハウスの建て方について、研修生のみんなが覚えたいというので、10日から20日ほど知り合いの会社に通ってもらっています。

そこで勉強して来ると、ハウスの建て方やビニールの張り方を覚えられます。

就農後、一から組み立てる頻度は少ないですが、何かおかしい、壊れたといったときに自分で直せるようになりますからね。

常に整理整頓を心掛けることが大切

梁島農園での研修は朝の8時から午後4時までが基本。でも、土壌消毒や苗の定植を行うなど作業内容によっては自主的に1時間早く始めることもあるそう。毎日の作業のなかで強く意識しているのは、「早めに異常を見つけること」だといいます。

病気や虫などの害を早期発見することが大切だと教わっています。被害が広がってしまうと収量にも大きく影響してしまいますから。

梁島さんによく言われるのが、常に整理整頓を心掛けること。誰かが使った手袋をそのへんに置きっぱなしにしていて怒られたことがあります。

就農後しばらくは人を雇わずに一人または家族だけでやっていくわけですから、ちょっとしたことでも余計な時間を費やさないようにということと、安全面からも道具を整えておくことの重要さを学びました。

梁島農園は、ハウス周りがきれいに除草されています。

これは見た目だけではなく、病害虫を出さないためにも大事な作業なのだということも身につきました。

道具を大事にすること、ほ場をきれいにすること、基本的なことをきちんとやることが、今後の農業人生に関わってくるのだと思っています。

医療の仕事との意外な共通点も

養液土耕栽培の施肥設計を行うときには、勘だけでなく数値化されたデータに基づいて作業します。

土壌診断をして、どれくらいの肥料を入れるのか、液肥の濃度はどれくらいにすればいいのか、といった作業をするとき、人間の採血のようだと思いました。データを見ながら何を足して……と考えるのは、採血の結果を見て医師が薬を処方するのと同じような感覚です。

就農を考えているなら、十分な資金を!

これから農業を目指す人へのメッセージを簗島さんと山﨑さんに語ってもらいました。

研修を受けるなら、真剣にこの先のことを考えてから来てください。

1年でいろいろなことを覚えないといけないから、まじめに取り組んでほしいと思います。仲間同士で和気あいあいとやることもいいですが、仕事として日々の作業をきちんとこなしていってもらいたいです。

壬生町はいちご栽培が盛んで、経験豊富な先輩農家が多く、困ったときにすぐ相談できる環境が心強いです。

研修仲間と学ぶことで、わからないことを共有して、互いに教え合えるのも大きな支えです。作業を分担して効率的に進められるうえ、将来人を雇ったときの指示の出し方を学ぶ場にもなっています。

就農したいと思っても、わからないことや不安なことがいろいろあると思います。まずは、農業振興事務所やJAに話を聞いてみるといいのではないでしょうか。

現実的なところでは、初期費用がどうしてもかかってしまうので、研修中はもちろん就農してから出荷できるまでの期間の生活費と施設や道具にかかる準備金をある程度手元に貯めておいたほうが安心です。

INFORMATION

梁島農園

梁島源智(やなしまもとのり)さんは2代めの農家。いちご栽培を始めてからは44年。

現在は、1.1haのほ場でとちあいかを育てる。養液土耕栽培を行い、いちごの味、質には定評がある。

20名ほどの従業員と毎年複数人の研修生を受け入れている。

まとめ

梁島さんと山﨑さんは、終始笑顔で話されていて、お互いの信頼関係が見えました。

整理整頓を怠ると厳しく指導するとのことですが、その一方、普段の作業は自主性に任せているともいい、厳しさと楽しさのバランスがとれた研修先であることがわかります。

研修中に、就農地を見つけるフォローもあり、安心して研修を始められそうです。

就農に関する相談は、栃木県農業振興公社のワンストップ窓口へ

農地情報

壬生町では農地の区画整理が進められ、まとまった農地が確保しやすい環境が整ってきました。

これにより農家は作業を効率的に進められるようになり、新規就農者にとっても安心して農地を借りられる大きな支えとなっています。

さらに、町ぐるみで農地確保に取り組む姿勢が今後も続いていくことは、地域の強みといえるでしょう。

農業委員による斡旋などのサポートを行っていますので、農業委員会事務局までご相談ください。農地を紹介してもらう近道は、町内の先進農家のもとで研修しながら、地域での信頼を築くことです。

空き家情報

空き家バンクで、賃貸・売買可能な空き家や、農地付き空き家の情報を提供しています。

相談窓口

【移住定住相談】

総合政策課 Tel:0282-81-1813

【就農相談】

農政課 Tel:0282-81-1839

【研修受講相談】

農政課 Tel:0282-81-1839、JAしもつけ Tel:0282-20-8828

【農地情報】

農業委員会事務局 Tel:0282-81-1875

【空き家情報】

建設課 Tel:0282-81-1849

TOCHINO-トチノ-

TOCHINO-トチノ-