INFORMATION

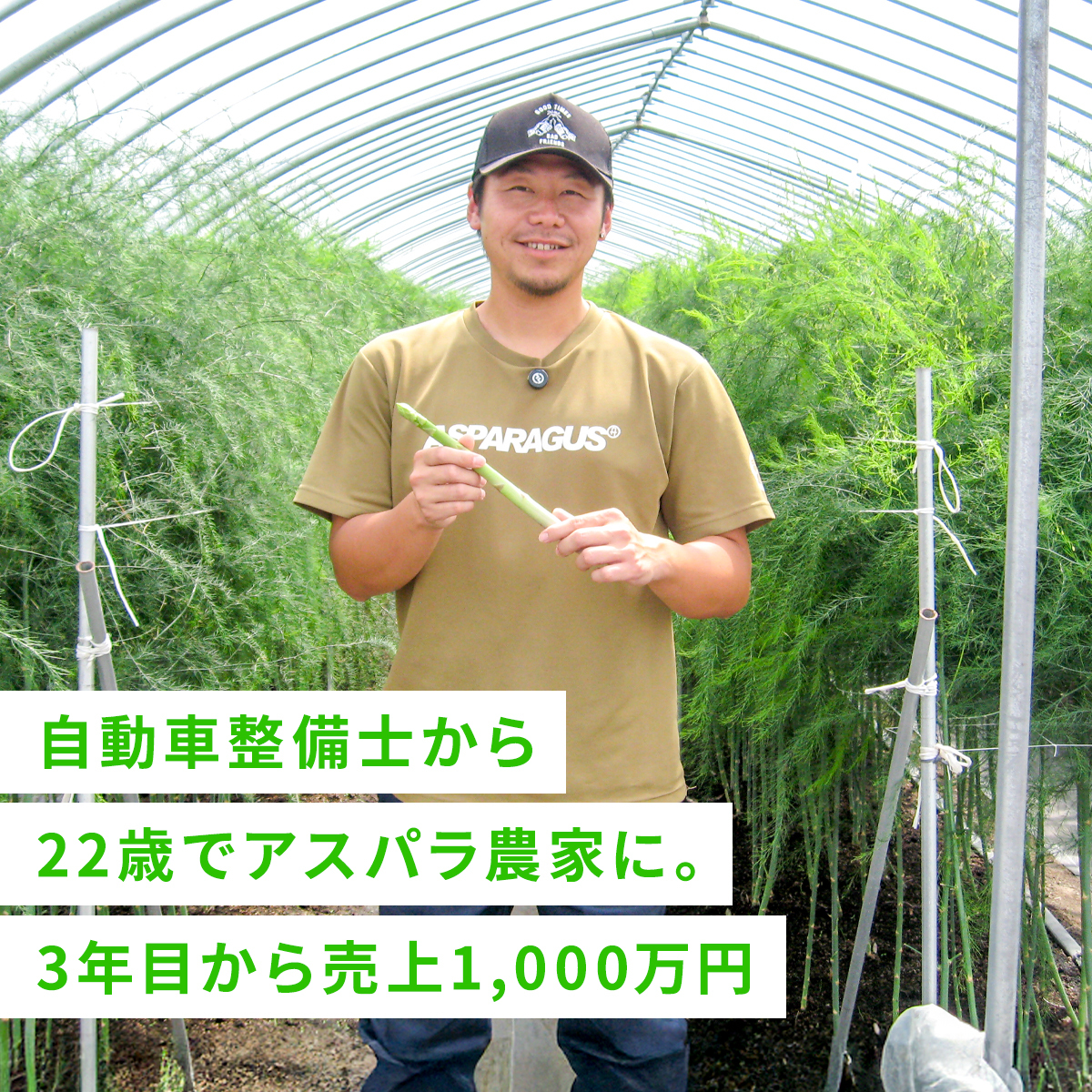

手塚脩平さん

てづか・しゅうへいさん|鹿沼市出身。県立高校の食料生産科を経て栃木県農業大学校農業経営学科(現・農業総合学科)を卒業後、株式会社コバヤシファームに就職。3年目からは農場長を務め、現場での栽培や人員配置などを経験。2025年1月に独立し、マルテ農園をスタート。

現在、米の兼業農家だった父親とタイからの技能実習生とともに小松菜農家を営んでいる。

農業大学校卒業後に農業法人に就職

手塚さんは、高校の食料生産科から栃木県農業大学校に進み、そこから株式会社コバヤシファームに就農したとのことですが、いつごろから農家になろうと考えていたのでしょうか?

父が米を育てる兼業農家だったこともあり、農業はずっと身近な存在でした。ただ、自分が農家になろうとは考えていませんでした。

高校卒業のときは、農業に関わる会社に就職しようと思ったのですが、なかなか納得できる就職先が見つからなかったんです。そこで「まずは農業大学校で農業のことを学び、あらためて進路を考えよう」と思いました。

当時の自分は、農家になるよりも、農業関連の企業に就職したいと考えていたんです。

農業大学校卒業後、雇用就農されていますが、コバヤシファームに勤めるようになったいきさつを教えてください。

夏休みに研修で1カ月間、コバヤシファームにお世話になりました。そこで農作業をやっていくうちに「いいな」と思うようになったんです。

そのころのコバヤシファームは、起業して3~4年目で、葉物野菜に切り替えて規模を拡大しようとしているときでした。社長から「うちに来ないか」と声をかけてもらい、社長の意気込みに惹かれて入社を決めました。

就職して3年目で農場長に昇進

農場長として現場での裁量権を与えられていた

コバヤシファームでは、農場長を務めていたとのことですが、どのような業務をしていたのですか?

農場長になったのは就職して3年目です。当初は社長も一緒にほ場に出ていましたが、規模拡大するにつれ、社長業に専任するようになりました。

自分が担当していたのは、主に現場での栽培管理です。栽培計画や作付順の管理、種まきから収穫・出荷までの一連の流れを任されていたほか、現場の段取りや作業、人員配置にも携わっていました。

栽培していたのは、小松菜がメインで、その他、ホウレンソウ、ネギ、加工用のジャガイモも育てていました。独立して小松菜を選んだのは、このときの経験からです。

会社にトラックがあったため「乗れるようにしておいた方が良い」と考え、大型・中型免許も取得しました。トラックや1トン未満の車両を運転できるようになり、配達や保冷車の運転、機械の運搬などにも対応していました。

安定した収入が確保でき福利厚生が整った職場で、生活も充実

コバヤシファームで働いていたときは、ライフスタイルはどんな感じでしたか?

農場長になって昇給もあり、安定した収入を得ていたので、車も買えましたし、独立資金も貯められました。社員だったあいだに、結婚して子どもも生まれました。

忙しい時期もありますが、必要なときには休みを取れましたし、有給休暇もきちんとありました。社会保険も整っていて、その点はやはり就職してよかったと思いますね。

生活の心配をすることなく、試行錯誤できるありがたさ

雇用就農で得られた経験で、印象に残っているのはどんなことですか?

小松菜が雑草に覆われてしまい、畑全体が見えなくなったことがありました。種まき後の小松菜と雑草の生育が重なったのが原因でした。

作業のタイミングをシビアに意識できていなかったんです。この経験を機に、種まきなどのタイミングを徹底して管理し、先を読んで対策できるようになりました。

今考えると、雇用されている立場で生活やお金の心配をすることなく、失敗したり試行錯誤して経験値を増やせたことはありがたかったですね。

「今やらなければ後悔する」8年目で独立を決断

会社勤めを続けるか独立するか。迷う時期もあった

会社員として働きながら、独立を意識するようになったのはいつごろでしたか?

コバヤシファームに入社したばかりのころは、2年で独立しようと思っていました。でも2年経ってみたら、作業がやっとわかったくらいで、そのほかのことは全然身についていませんでした。

就農して5年目を迎えたとき、独立するか、このまま農場長として働き続けるかをあらためて考えました。ちょうど雇用就農という形態が広まり始めた時期でもあり、「会社員として農業に関わる」という道もあると実感したんです。

一番の不安は経営面でした。資金の問題を含め、経営が本当に成り立つのかがまったく見えなかったんです。栽培についてはほとんど理解できるようになっていましたが、経営や資金の流れを実際に経験していなかったことが大きな不安要素でした。

それでも「30歳になる前に独立しなければ、きっと後悔する」と思い、覚悟を決めました。具体的に動き始めたのは2024年のことです。

会社の理解も得て、農地の確保は早い段階から

独立に向けて、どのように準備されましたか?

25歳で独立を考えたとき、近隣の地主さんから土地を借りることにしたんです。父のつながりもあり、土地探しはとても恵まれていたと思います。

ただ、その後もしばらくコバヤシファームに勤め続けることにしたため、社長が「独立するまで会社名義で借りて土地を活用しておこう」と支えてくれました。独立のタイミングで名義を自分に変更しました。地主さんにも事情を説明していたので引き継ぎはスムーズでした。

ハウスは資材だけ融資で購入し、有給休暇の消化期間に自分で建てました。

栃木県で農業を始めるなら、栃木県農業振興公社のワンストップ窓口へ

融資と補助金を利用し、小松菜農家として始動

独立して半年余りですが、現在の栽培品目や販路などを教えてください。

いま育てているのは小松菜で、秋以降ホウレンソウも始めようかと考えています。小松菜を選んだ理由は、前職で育てていて経験があることと、種まきから収穫までの期間が短いことです。露地の場合、種をまいてから早いと28日で収穫できます。冬は露地で60日くらいです。ハウスはもっと早く回転していくので、1月から7月までの間に4作目を迎えました。

販路は現在、全量を東一宇都宮青果に出荷しています。スーパーや飲食店などと契約して直接卸す場合は、決まった数量を安定して供給する必要がありますが、まだそこまでの体制が整っていないので、まずは市場出荷から始めています。

融資と補助金を利用し、ハウス栽培をスタート

小松菜農家としてスタートするのに、いくらくらい必要でしたか? また、どのように準備したのでしょうか?

自分のところは、栽培面積2.3haのうち30a分がハウス栽培です。融資が1,800万円、補助金200万円と残りは自己資金で、合計約2,200万円になりました。

小松菜で露地栽培なら500万円くらいから始められるかもしれません。

ハウスも建てるなら2,000~3,000万円は必要です。もし少ないハウス面積で始めた場合、投資する資金は少ないですが、収量が限られてくるため、投資した資金を回収できるまでに時間がかかると思います。

会社を辞めた翌年は、税金や保険の支払いにも注意

1年間は無収入になることは覚悟していましたが、思わぬ出費もありました。保険や税金関係です。社員として働いていたときは、給料から天引きされていたので意識しておらず、計画に入れていませんでした。

漫然と貯金はしていたのですが、十分な額とは言えなかったので、何にどれくらい必要なのか、思わぬ出費が生じたときにも困らないように、しっかりお金を蓄えておくことは大切です。

お金の不安があるなら、栃木県農業振興公社のワンストップ窓口へ

農業法人に勤務して広がった人脈や経験値が、独立後の大きな支えに

会社員として農業に携わり、農場長を経験して人脈が広がった

農業法人で働いてから独立したことで、大きなメリットになっていることはありますか?

会社員だったころに横のつながりができたことが大きいです。

同業者の知り合いがたくさんできたおかげで、何かあると相談に乗ってもらえます。

機械や資材の業者さんたちとも顔見知りになれて、独立してからもその方たちにお世話になっています。

現在、タイからの技能実習生が一人います。外国人とのコミュニケーションも、コバヤシファームでの経験が生きています。

雇用する立場とされる立場の気持ちがわかる

経営者の立場になって、雇われていたときとの違いを感じますか?

雇われる立場の人の目線で考えられるようになっているのも、会社勤めしたおかげです。

現在、父と技能実習生とで作業していますが、自分が社員だったころの経験から働きやすい環境をつくれていると思います。

独立してみて、社長の立場の大変さを実感しました。

会社員として働いていたときには見えていなかった部分も、経営者になるとその責任や苦労がよくわかります。

当時、自分や周囲が感じていた不満も、経営者になって初めて「そうならざるを得ない理由」が理解できました。

一度は雇われる立場を経験してから、経営の現実を知ることには大きな意味があると思います。

就職して農業をはじめたいなら、栃木県農業振興公社のワンストップ窓口へ

目指すのは1億円プレイヤーの小松菜農家!

この先、どういう農業経営を目指していますか?

今年は、売上は1,000万円程度の見通しです。ほぼ就農計画の通りに進み、まずは順調なスタートを切れました。

ただ、最初に種をまきすぎてしまい、一部は収穫が間に合わず、次の作業にも影響してしまいました。

計画を立てるときに、勤めていた会社での実績をもとにしたのですが、自分ひとりの規模とは違う部分を見誤ってしまったんです。人数が減る分、作業量が多くなることは計算していたつもりでしたが、現実には追いつきませんでした。

まずはそのあたりを修正して軌道に乗せたいですね。

小松菜は一年を通して収穫でき、栽培サイクルも早いため収入が安定しやすい作物です。もし失敗してもすぐに種をまいて立て直せるので、リスクが小さいのも魅力です。栽培期間が短く参入しやすいので、新規就農者にとっては第一歩を踏み出しやすい野菜ですね。

単価が低いため、規模を確保しなければ採算は取りづらい面もあります。ただ、やり方次第では 2haの畑でも年間に5回転させれば、実質10ha分に相当する収穫が見込めるんです。

回転率の高さを生かして効率的に収量を上げ、将来的には法人化を考えています。5〜6人くらいの規模でスタッフを雇い、売上1億円を目指したいと思っています。

就職なら安心して始められる。まずは経営者の理念や職場環境を見極めよう

手塚さんは、まず雇用就農からスタートして独立就農されました。

雇用か独立かで迷っている方がいたら、どのようにアドバイスしますか?

人によってはいきなり独立してもうまくいくケースもあり、一概にどちらが良いとは言えません。

自分の場合は、会社員として働いた経験があってよかったと思っています。学校を卒業したばかりのころは、お客さんとの付き合い方や社会的なルールもわからなかったからです。

まずは雇われている立場で現場に入り、独立したいと思えば挑戦すればいいですし、安定を望むなら組織の中で農業を続けるのも一つの道だと思います。

これから農業を始めたい人にメッセージをお願いします。

農業法人への就職を考えている人は、求人票の給与の額が気になるものですが、それだけで選ばない方がいいと思います。お金はあとからついてきます。

それよりも大事なのは、その法人の社長や経営者のやり方に賛同できるかどうか、実際の作業を見て「自分にやれるか」を見定めることです。農業は体力的にも大変ですし、やり方も法人ごとに違います。自分に合う環境を選ぶことが、長く続けるうえで大事だと思います。

会社員として農業をやっていくなら生活の安定があり、昇進すれば手当ても増えます。会社にとっても、長く勤めてくれる人材は大切な存在です。こうした働き方を選ぶ人が増えれば、業界全体の安定にもつながると思います。

さらに、農家の高齢化に伴い「土地を借りてほしい」という依頼は年々増えています。今後は農業法人の大規模化による安定経営のパターンが増えていくのではないでしょうか。

近年注目を集めている「雇用就農」という働き方。農業法人への就職や転職を選ぶ人が増えています。

農業キャリアコンサルタントに聞く、農業を取り巻く現状や、農業法人での就職・転職先探しのポイント、社員として農業を始めるメリットとは?

さいごに

手塚さんの仕事場は、整理整頓が徹底されているのが印象的で、それは「効率よく仕事をするためには、きちんと整えておくことが大切」という前職の社長の教えを大切にしているからだそうです。実際に、手塚さん自身で建てたハウスの高さは均一で、ほ場や納屋も整えられ、几帳面な姿勢がうかがえました。

将来的には規模の拡大や法人化を視野に入れつつ、雇用される立場の気持ちを理解できる経験を強みに、従業員と信頼関係を築きながら着実に経営を進めていくことでしょう。

TOCHINO-トチノ-

TOCHINO-トチノ-