INFORMATION

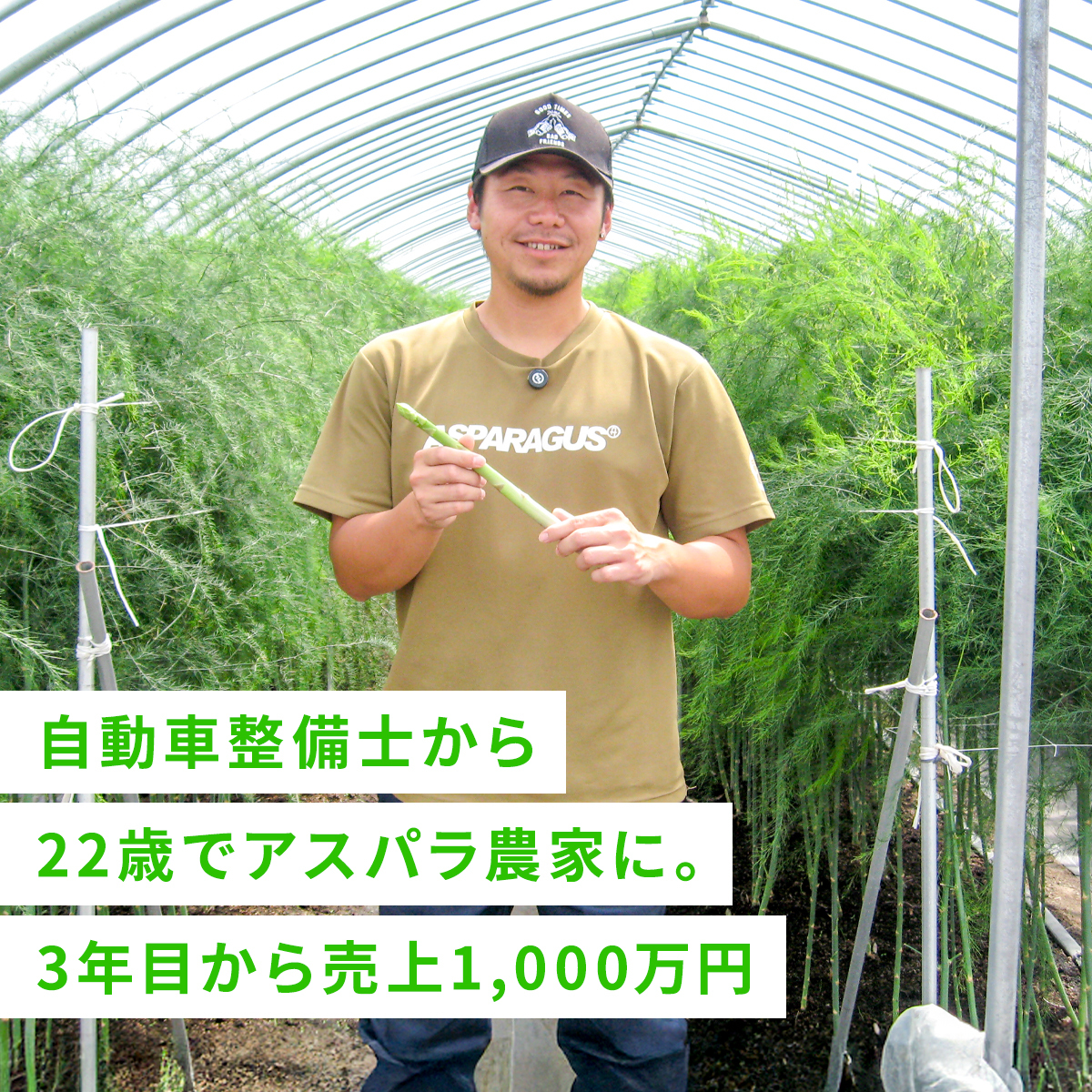

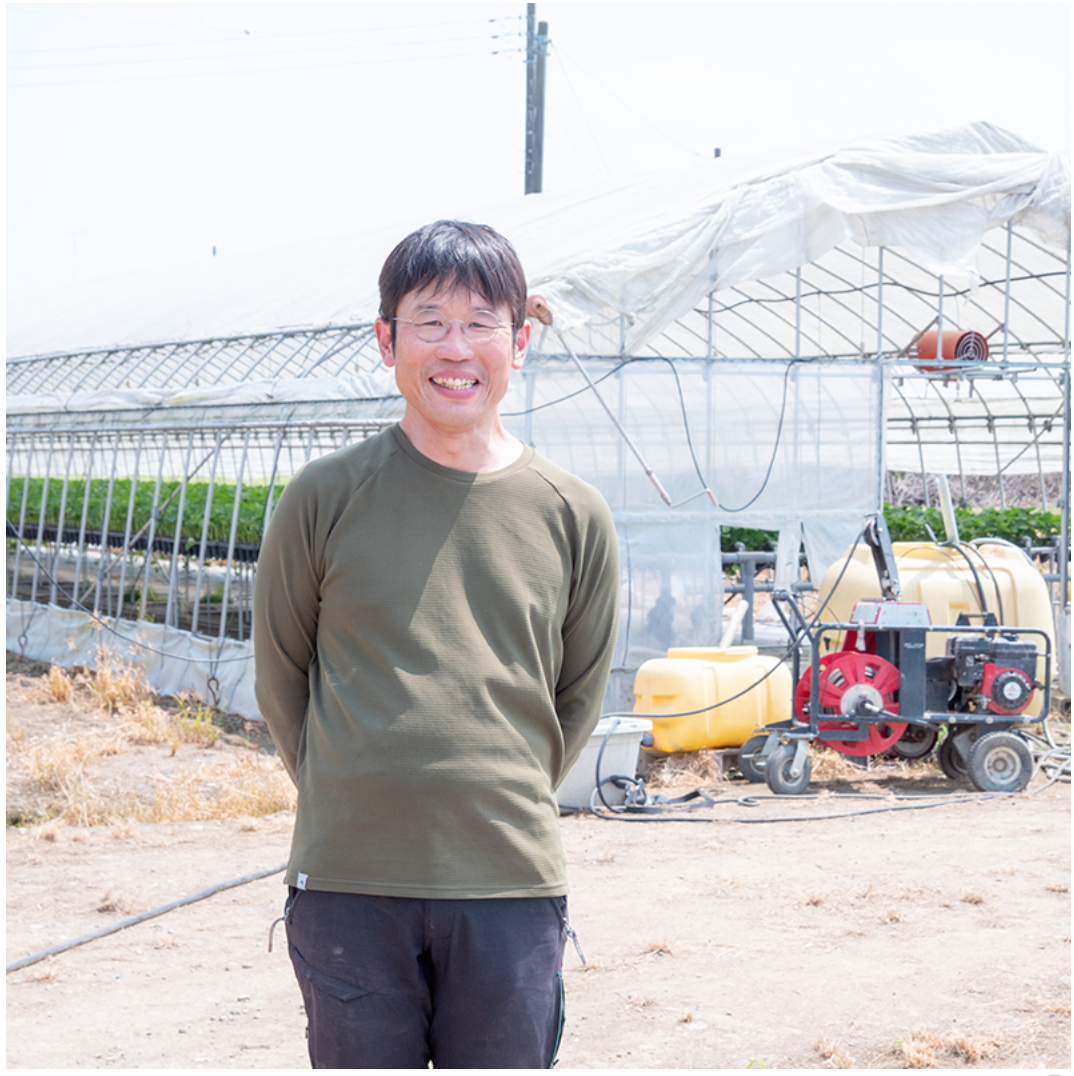

小道泰紀さん

こみち・たいきさん|県外から移住し、栃木市で2010年に就農。26aのほ場でいちご「とちあいか」を栽培。

昨年度売上2,400万円の実績をもつ。2025年から研修生を受け入れている。今後も、研修から独立する人材を受け入れ予定。

「農業1本で食べていける場所」を探してたどり着いた栃木県

農業を始める前の経歴を教えてください。

広島県生まれで、兵庫県や茨城県に住んでいた時期もありました。東京の大学に進学し、在学中からいろいろな仕事をしながら世界を旅していました。

「百姓」という職業のすばらしさ

農業を目指そうと思ったきっかけは何でしたか?

20代までは定職についていなかったので、30歳になるとき何をしたいかを考えました。組織に属さず、自分の手で何かをつくって売りたいという気持ちから、農業にたどり着きました。

「百姓」という言葉のとおり、技術、経営、会計、機械操作などいろいろなことを総合的にできる職業はほかにあまりないのではないでしょうか。働いた分がそのまま収入につながる農業は魅力的でした。

農業経験ゼロからのスタート

それまで農作業の経験はなかったのですよね。どこかで研修等は受けたのですか?

茨城県にある農業大学校の社会人コースに1年間通いました。そのほかにも、働きながら農家で研修させてもらいました。

栃木県の就農相談にも行きましたが、私が就農しようと思った当時は今のように、新規就農者の受け入れ体制もできていませんでしたし、自分のビジョンも漠然としていて話が進まず、研修先で相談しながら先のことを決めました。

適度なトカイナカ。生活するにも農業を始めるのにも最適な栃木市で就農

栃木県で就農しようと思ったのはなぜでしょうか?

都会過ぎず田舎過ぎず、生活するのに便利でありながら農業にも取り組みやすい環境があったからです。コンビニもあって暮らしやすく、程よく自然に囲まれた土地は、暮らすのにも農業を始めるのにも最適でした。

当時は公的な研修生の募集が少なかったのですが、全国で1カ月単位の研修を募集していたので、いくつかの農家でお世話になりました。そこで農家とのつながりができたことも、栃木での就農を決めるきっかけになりました。

技術や工夫が成果につながるいちごを選択

収益性が高く価格も比較的安定しているいちご。工夫次第で利益アップ

いちご農家になろうと思ったいきさつを教えてください。

新規参入で食べていくなら施設園芸だと決め、条件に合った産地、品目を探して見つかったのが栃木市のいちごでした。

また、農地とハウスはいちごの研修先農家の知り合いから、借りられることになりました。ちょうど地主さんが栽培面積を狭くしていこうというタイミングで、すんなりと決まりました。

いちごは研修先でもやっていて、盆栽を育てるような細かい作業が多く、自分に合っていると思いました。

いちごは収益性が高く、価格も比較的安定している作物です。経営の工夫次第でしっかりと利益を上げることができますが、その一方で栽培の難しさも伴います。

ただ、他の野菜のように価格が急落するケースは少なく、努力が成果に直結しやすい作物だといえるんです。

いちごは全国的に産地が広がっており、ある地域が不作でも他産地が補う仕組みがあります。栃木県は1番の産地であるため、栃木県が豊作なら価格は下がりますが、不作なら価格は上昇するため、不作かつ価格が下落することが少ない、ということが栃木県のメリットです。そのため、リスク分散の面でも安定しているのが魅力です。

補助金や融資は利用されましたか?

ハウス込みで農地を借りられたので、初期投資は少なくて済みました。かかったのは、肥料代と生活費ぐらいでした。

国の補助金は、青年就農給付金経営開始型(現・経営開始資金)を3年間受給し、就農して3年目に国庫事業と青年等就農資金の融資を活用しました。

作業スケジュールの把握と税務処理に苦労した1年目

就農当時苦労されたことはありましたか?

最初は、作業の順番や1年の流れがわかりにくく、今何を優先してやるべきかがつかめませんでした。

いちごは栽培期間が長く、育苗期間を含めると一作が1年半に及びます。同時進行で複数の作業が発生し、優先順位の判断が難しく、とにかく時間が足りず、作業が追いつかない状況でした。

当時は今よりも研修制度などの情報が少なく、相談先も限られていたため、どこから手をつければよいかが不明確で、経営や作業の進め方に苦労しました。

今になってみて、「就農した頃こうしておいたほうがよかった」と感じていることはありますか?

確定申告のときに、最初から青色申告にしておけば、1年目の赤字を次年度に繰り越せたということを後から知りました。

いちごは、1年目の収入が12月しかないので、赤字になりやすいんです。税金や会計の知識がないまま就農する人は多く、自分も同じでしたね。最初に少しでも制度を理解していれば、負担は軽くなったと思います。

就農に関する疑問・質問は、栃木県農業振興公社のワンストップ窓口へ

よい人材を確保するために、いずれは法人化も視野に

経営健全化のため一時栽培面積を減らし再び拡大、売上は2,400万円に!

就農時と現在を比較して経営状況はいかがですか?

最初は23aで始めて、手が回らずに17aまで減らし、その後徐々に戻して2024年には23aになり、2025年は26aに拡大しました。

就農して16年目の現在は、妻とパート1名、研修生が1名。収穫時にはそのほかに4~5人の方と作業をしています。

最初は、自分のことだけで精一杯で人を雇う余裕もなく、23aをフルに利用しきれず、一旦は栽培面積を減らさざるを得なかったのです。

今は順調に経営できるようになり、2024年の売上は2,400万円でした。

あくまでも、自分はプレイングマネージャー。栽培にこだわりたい

さらに規模拡大や法人化は考えていますか?

自分自身で手を動かすのが好きなので、プレイングマネージャーとしてやっていきたいんです。大型法人にして経営だけ担い、農場長を雇うという形式は考えていません。

ただ、いい人を雇用するうえで、社会保険や労務管理は大切なので、そういう意味で法人化を考えています。

そうなると、ある程度は規模の拡大も必要ですね。ハードルは高いですが、いろいろと検討中です。

栃木県で農業を始めるなら、栃木県農業振興公社のワンストップ窓口へ

研修生を積極的に受け入れ、地域全体で栽培面積を維持していくのが理想

いちご栽培で工夫されていることはありますか?

育苗では「ナイヤガラ育苗システム(※)」を導入しています。

※ナイヤガラ育苗システムとは

従来の3分の1から5分の1程度の面積で設置できるのが特長。苗を空中で管理するため、腰をかがめずに作業でき、体への負担を軽減できる。また、この方式は炭疽病の発生を抑える効果があるといわれており、いちご栽培で有効な技術の一つといえる。

栽培方法については、インターネット上の情報に流されるのではなく、基本に沿った育て方を実践し、先輩農家から学ぶことを大切にしています。その方が作業効率もよく、結果的に安定した経営につながると考えているからです。加えるにしても、基本を踏まえたうえでプラスアルファ程度がちょうどよいのではないでしょうか。

また、将来の肥料高騰に備えた工夫として、緑肥も取り入れています。イネ科の植物を育てて緑のまま土にすき込み、肥料として活用することで、コスト削減につなげています。

二世代で活躍する農家や若い人が集まる活気あるいちご産地

2025年から研修生を受け入れていますが、そのきっかけはどのようなものでしたか?

研修生を受け入れようと思ったのは、自分が県外から来て受け入れてもらった経験から、その恩返しをしたかったというのがひとつ。

もうひとつは、産地全体でまとまった収量を確保した方が市場との交渉力が高まり、安定した取引につながるので、仲間を増やして地域の農業を維持していきたいという思いがあります。

研修生は今後も引き続き受け入れて、どんどん独立していってほしいですね。

この地域では二世代でやっている農家も多く、若い人が半分くらいを占めています。農家の高齢化が問題になっていますが、ここには若手農家のグループがあり、同世代の農家もいます。

私も青年部に所属していて、JAしもつけ苺部会都賀支部の青年部である「都賀いちご研究会」で令和4年から会長を務めています。会長の仕事は大変ですが、他の地域や作物の農家との交流など、いい経験となっています。

若い人が相談に来たら、私もできる限り応援していきたいと思っています。

スタートを間違えないためにも、公的な研修制度の活用を!

就農したころは、研修制度が整備されていない状況で、1年目は経営に苦労されたご経験から、これから研修を受ける人、就農を目指す人へのアドバイスをお願いします。

就農後の具体的なイメージがわかない場合は、短期の研修や定植・収穫体験などで実際に経験してみることをおすすめします。複数の地域や研修先を経験し、合う・合わないを確認することができます。

最終的には人との相性が重要で、担当者や研修先との関係性が就農継続の鍵になります。

農業は楽しいし、やり方次第で十分食べていけます。

ただ、新規就農といっても、早期退職者のように生活基盤がある人と、家族を養う現役世代とでは条件が違います。後者の場合は、スタートを間違えると経営が厳しく、特に県外から来る人やゼロからの新規就農者は、選ぶ品目や面積次第で成否がわかれてしまいます。

正しいスタートが切れるようにするには、公的な研修制度に乗るのがいちばんいいと思います。

さいごに

小道さんは県外から移住し、ゼロから農業を始めました。いちごは「努力が成果に直結する作物」と語り、効率化への工夫や仲間とのつながりを大切にしながら、着実に経営を安定させています。その歩みは、県外出身者であっても経験を重ねることで地域に根差した農家になれることを示す、力強い実例といえるでしょう。

TOCHINO-トチノ-

TOCHINO-トチノ-