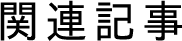

INFORMATION

とちぎ農ある暮らし体験ツアー

2024年11月24日(日)開催

【内容】精米体験やいちご農場の見学、先輩移住者との交流、「名水百選」に選定された尚仁沢湧水の散策、たき火での飯ごう体験など盛りだくさん。とちぎの「農ある暮らし」が体験できるイベントです。

盛りだくさんな一日!農ある暮らしを体験

JR宇都宮駅に集合し、バスで塩谷町に向かった参加者の皆さん。県内、県外から定員の20名が参加し、家族連れが多くにぎやかな雰囲気でした。

バスの中ではツアーの司会兼ファシリテーターであるフリーアナウンサーの鹿島田千帆さんが、栃木県での暮らしや塩谷町の概要を話し、参加者の気持ちを盛り上げてくれました。

農家で精米体験!大きな機械に興味津々

最初の目的地は塩谷町でお米、麦、そば等を生産販売をする株式会社有坂ファーム。取締役の沼野里美さんに案内をしてもらいながら、精米体験を行いました。

有坂ファームは東京ドーム13個分の広さにあたる63ヘクタールの農地に、米を中心に麦、そば等を栽培しています。また、6次産業化(加工や販売)も積極的に進めており、玄米を使った甘酒や米を使ったみりんなどの開発、ラベルのデザインなども行っています。6次産業化を進める理由として沼野さんは「私は農家で生まれ育ったのですが、世間からの農業のイメージってあまり良くないと思っているんです。だからこそ、それをぬぐいたいと思い、見た目にこだわり私の得意や好きをかけ合わせています。少しでも農業をオシャレでかっこいいものと思ってもらいたいんです」と話します。

参加者のために有坂ファームさんがトラクターやコンバインなど米の栽培・収穫で使う農機具を展示してくれていました。子どもたちをはじめ参加者は大盛り上がり。運転席で写真を撮るなどして楽しむ様子が見られました。

精米施設に入ると、普段は目にすることがない大きな精米機に驚きの声が上がりました。説明を受けた後、子どもたちが沼野さんと一緒に玄米を精米機に投入します。玄米がいつも目にするお米になっていく様子をじっくり見学している間に、有坂ファームで開発した玄米の甘酒が振舞われ、参加者からは「あまーい!」「おいしい!」という声が。精米されたお米は米袋に入れられ、精米作業は終了。

質問タイムでは「この機械はいくらぐらいするんですか」「機械がなかった時代はどのように精米をしていたんですか」など次々と質問が上がりました。

最後に沼野さんからお米のお土産をもらった参加者たちの笑顔が印象的でした。

プチアドベンチャー体験、尚仁沢湧水を散策!

ツアーの次なる目的地は「尚仁沢(しょうじんざわ)湧水」。

尚仁沢湧水は塩谷町のシンボルである高原山の中腹に位置し、付近一帯から湧き出る湧水は昭和60年に環境省(当時環境庁)から名水百選に選定されました。先ほど訪れた有坂ファームの水田や甘酒の仕込みにもこの湧水が使われています。その湧水を求め、湧き出るポイントまで樹齢数百年の樹木の原生林の中を進みました。

尚仁沢の散策では地域案内人・ヒロさんが駆け付け、ガイドを務めてくれました。湧水が湧き出るポイントまでにはゴロゴロと横たわる石の上を歩き、川を渡るポイントがあります。ヒロさんの案内に従って、ドキドキしながら川を渡り、湧水スポットへと到着。

参加者は湧水スポットで、ボトルに湧き出る水を汲み入れていました。さっそく汲んだ水を飲み「おいしい!」「生き返った~」などの声が飛び交っていました。

豊かな自然を直に感じながら、湧水を汲み上げる。なかなかできない経験に、みなさん充実した表情でした。

「星ふる学校くまの木」で塩谷町の恵みを堪能!

次に訪れた「星ふる学校くまの木」は、閉校になった木造の小学校を利活用した宿泊や田舎体験ができる宿泊型体験交流施設です。

運営するNPO法人くまの木里の暮らしの事務局長である加納麻紀子さんに塩谷町の暮らしの魅力を聞くと「なんでも手作りできること」という答えが返ってきました。神奈川県から東京都を経て塩谷町に移住した加納さんは「豊かな自然があり、その自然から作り出される恵みを生かした暮らしができることが塩谷町の魅力。その魅力に触れる経験をしてほしい」と話してくれました。

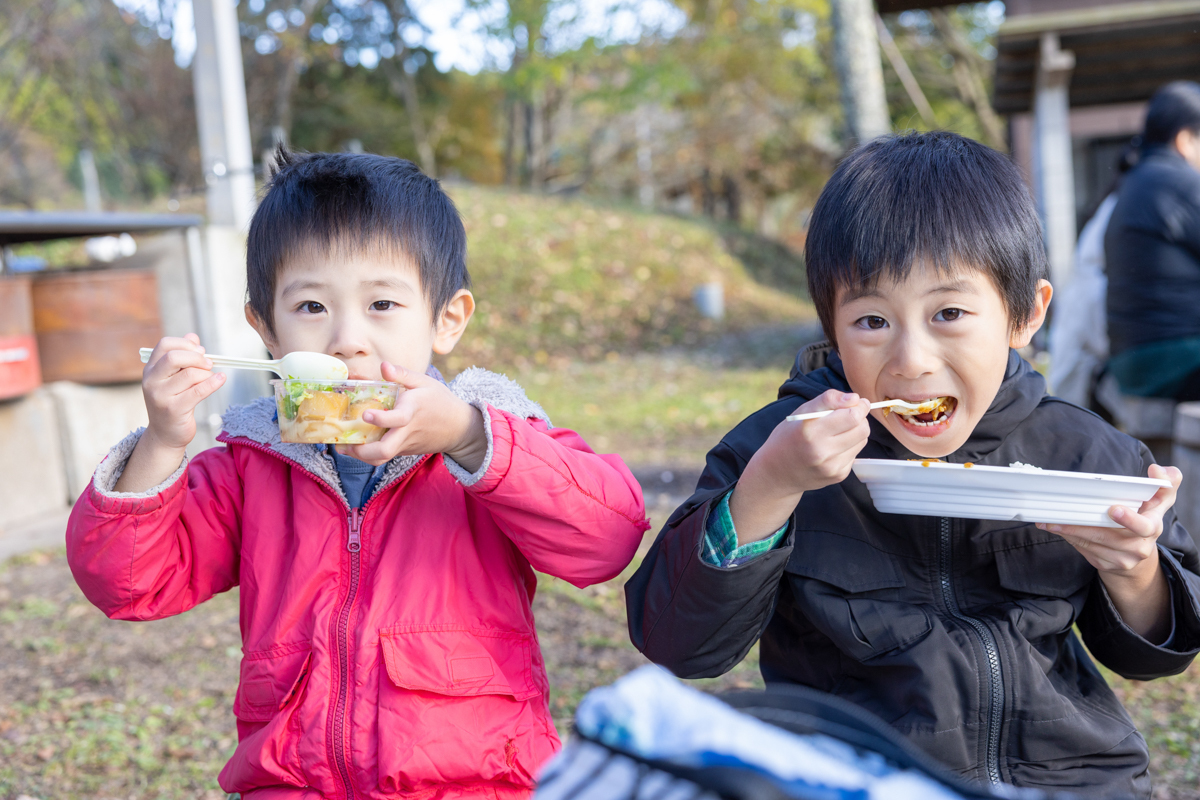

そして、待ちに待ったお昼ご飯の時間です。くまの木のスタッフの方々が用意をしてくれていたのは、塩谷町の野菜がたっぷりと入ったカレーライス。ご飯は有坂ファームで収穫した「とちぎの星」と尚仁沢湧水を使い、たき火にかけた飯ごうで炊かれたものです。

まさに塩谷町の恵みをふんだんに使った料理。その恵みに感謝しながら、カレーライスを笑顔で頬張りました。

食後は、アウトドアおやつの定番「スモア」(マシュマロ焼き)!火に近づけたマシュマロの焦げ具合や溶け具合を見極めるのも楽しみのひとつ。トロッと焼けたマシュマロを口に入れると、大人も子どもも笑顔になりました。

くまの木でのお昼ご飯を通し、自然から作り出される恵みを堪能。塩谷町の魅力に、より一層触れる経験となりました。

レストラン開業を目指す地域おこし協力隊・髙村さんの改修する古民家へ

お昼ご飯を食べた後は塩谷町の地域おこし協力隊である髙村亮さんが改修をする古民家へ。

到着すると、髙村さんご家族がサプライズでデザートを用意してくれていました。本格的なデザートを味わいながら、髙村さんが地域おこし協力隊になった経緯や今後のビジョンに耳を傾けました。

髙村さんは、2023年4月に地域おこし協力隊に着任し、同時に塩谷町に移住しました。有機農業のPRをミッションに活動をしながら、イタリアンレストランでシェフとして働いた経験を基に、古民家を活用したイタリアンレストランのオープンを目指しています。

改修中の古民家は江戸末期に建てられたという髙村さんの奥さんのご実家で、髙村さんはこの建物に一目ぼれして移住を決めたそう。「地域をPRしていくと同時にこの家も守っていきたい」と考えています。

そして、塩谷町の魅力については「よく何もないって言われる町ですが、何もないところが逆に良いなと思っています。何もないからこそ美しい景色がありますし、水もきれいで食べ物もおいしい。素朴さというか、それが魅力だと思います」という髙村さんの思いを聞き、参加者からは「オープンしたら行きますね!」と声がかけられました。

最盛期目前のいちご農園を見学

髙村さんの元を後にし、最後の目的地である齋藤農園へ。齋藤農園は塩谷町で米、いちごを栽培する農業者です。今回は、最盛期目前のいちご栽培の様子を見学しました。

園主の齋藤さんはいちご栽培のこだわりについて「豊かな水の資源を生かすこと」と話します。いちごの栽培には尚仁沢湧水の水を使い、有機肥料を積極的に取り入れ、減農薬にも取り組むなど、自然の恵みを生かした栽培を行っているそうです。また、齋藤さんの2人の息子さんも農園に携わっており、若手農業者として活躍しています。

普段、一般の人は入れないハウスですが、「せっかくなのでぜひ食べていって」と齋藤さんのご厚意でいちご狩りをさせていただけることに。参加者は赤く実ったいちご「とちあいか」をうれしそうに頬張り、「あまくておいしい」と満足そうでした。

さらに、齋藤さんからお土産のいちごのプレゼントを受け取って、参加者たちは大満足で帰りのバスに乗り込みました。

参加者の声

少し離れるとこんなところがあるんだ!と発見の連続でした

Instagramの投稿を見て「子供たちに農に触れさせたいな」と思って参加をしました。栃木県内に住んでいるのですが、塩谷町はなかなか来ることがなく、少し離れるとこんなところがあるんだと新たな発見でした。今日はたくさん回りましたが全部の体験が印象に残っています。本当に素敵なツアーでした。(男性・県内から参加)

自然のワイルドさに圧倒されました!

以前から農業法人のお手伝いをしていて、農業への興味があったので今回のツアーに参加しました。塩谷町には初めて来たのですが、自然のワイルドさに圧倒されました。特に尚仁沢湧水の自然がすごかったです。近くにこんなワイルドな自然がある暮らしってすごいなと感じました。(男性・県外から参加)

栃木への移住を考える参考になりました

栃木に親戚の家があり、幼い頃よく遊びに行っていました。その時の楽しい記憶があり、栃木への移住を検討しているため、今回参加をしました。ツアーに参加してみて、塩谷町の景色がすごく素敵だなと感じました。今回の経験を移住を考えるうえでの参考にしたいと思います。(女性・県外から参加)

「里山での農ある暮らし」を体感

今回は塩谷町で精米体験や自然散策、先輩移住者との交流、いちご農場の見学など盛りだくさんの一日を過ごしました。大充実のツアーで栃木での農ある暮らしを体感した参加者の笑顔が印象的でした。

現地に赴き実際に住む人の話を聞くことで、より移住に対するイメージや農ある暮らしのイメージが膨らみます。移住や農ある暮らしに興味がある方はぜひ、現地のイベントやツアーに参加してみてはいかがでしょうか。

TOCHINO-トチノ-

TOCHINO-トチノ-